En livre et en images, une visite à Mezőkövesd, avec Margit Gari (deuxième partie: les images)

Publié : 24/04/2024 Classé dans : 1980s, En visite, Hongrie, Non-fiction, Récit autobiographique, Vie rurale, Voyages | Tags: Edit Fél, Margit Gari 8 CommentairesJ’ai présenté dans la première partie de cet article le récit autobiographique de Margit Gari, paysanne sans terre de la première moitié du XXe siècle hongrois, Le vinaigre et le fiel. J’ai terminé en demandant comment était né ce récit si vivant d’une femme sans éducation ?

via Elte Néprajz Blog

Une annexe du livre apporte justement « quelques précisions sur la naissance du présent ouvrage » et est écrite par l’ethnologue Edit Fél. Née en 1910, décédée en 1988, celle-ci est la presque contemporaine de Margit Gari (1907-1998) mais, fille d’un avocat, elle fait des études qui la mènent jusqu’au diplôme universitaire en 1935. Devenue conservatrice au musée ethnographique de Budapest, elle se spécialise dans l’étude de la vie paysanne hongroise et notamment celle de Mezőkövesd et des Matyós et c’est ainsi qu’elle rencontre Margit Gari qui finira, écrit-elle, par la considérer comme une sorte de « sœur spirituelle ». Lorsque, au cours de nombreuses sessions entre 1970 et 1972, Edit Fél enregistre les souvenirs de Margit Gari en s’entourant d’une petite équipe de collaborateurs, elle s’appuie sur sa propre solide connaissance du milieu particulier des matyós, notamment tel qu’il est vécu par les paysans sans-terre.

Lire la suite »En livre et en images, une visite à Mezőkövesd, avec Margit Gari (première partie: le livre)

Publié : 20/04/2024 Classé dans : 1980s, En visite, Hongrie, Non-fiction, Récit autobiographique, Vie rurale | Tags: Edit Fél, Margit Gari 8 CommentairesNous appelions « gens de Kövesd » tous les groupes venant de la région où les hommes portent des chapeaux hauts et les femmes des jupes amincissantes, nouées immédiatement sous les seins. Tous de bons ouvriers, travailleurs, habiles et sans prétention. (…) Après cinq ou six mois de dur labeur, ils ramenaient chez eux cinq à six quintaux de blé, quarante pengös et des vivres économisés, d’une valeur approximative de vingt pengös. Voilà ce qu’ils remportaient à la maison, à moins qu’à l’encontre de leur décision ils n’en eussent expédié une part, au préalable. Avec cela ils devaient se nourrir pendant tout l’hiver, mais, quelquefois, on avait déjà consommé chez eux, en été, les réserves pour l’hiver.

Dans Ceux des pusztas, Gyula Illyés consacre tout un chapitre aux travailleurs saisonniers engagés pour travailler sur les grandes propriétés : leur logement, leur nourriture, leur conception de l’économie, leurs similarités et différences avec le monde des puszta dans lequel lui a grandi. Le vinaigre et le fiel est justement un document unique sur la vie d’une de ces summás, une femme issue d’une famille de sans-terres et dont la vie dans les années 1920 et 1930 est rythmée par les travaux agricoles saisonniers, sur les domaines de grands propriétaires, aux quatre coins du pays. C’est aussi un aperçu de la culture matyó de la région de Mezőkövesd, au nord-est de Budapest.

Lire la suite »Tomasz Jedrowski – Les nageurs de la nuit

Publié : 20/09/2023 Classé dans : 1980s, En anglais, Pologne, Service Presse 3 Commentaires

Les éditions La croisée évoquent, pour présenter Les nageurs de la nuit, une « plume élégante, tour à tour sensuelle, mélancolique et inquiétante », et une « bouleversante éducation sentimentale et politique derrière le Rideau de fer » : deux constats qui deviennent évidents à la lecture de ce premier roman, traduit de l’anglais.

Pourtant, le roman ne s’ouvre pas « derrière le Rideau de fer » car, dans tout son présent, il se déroule à New York – Ludwik, le narrateur, y a atterri une année auparavant, après avoir quitté sa Pologne natale. Dans ce présent du roman, c’est la fin de l’année 1981 et le gouvernement polonais vient de décréter la loi martiale en réponse à une longue période de grèves et à l’émergence de Solidarność. Dans la solitude de son appartement, écoutant les bribes d’information émises par la radio, Ludwik pense à la courte vie qu’il a quittée, et dans laquelle sa rencontre avec Janusz, resté par choix à Varsovie, a été déterminante.

Lire la suite »Edith Bruck – Lettre à ma mère

Publié : 03/02/2023 Classé dans : 1980s, Femmes écrivains, Holocauste, Hongrie, italien, Lectures communes | Tags: Edith Bruck 24 CommentairesElie Wiesel, Imre Kertész, Primo Levi, Aharon Appelfeld, Jorge Semprun, Piotr Rawicz, Boris Pahor, Paul Celan… parmi les écrivains d’après-guerre dont l’œuvre repose sur leur expérience de l’Holocauste, Edith Bruck, en tant que femme, fait figure d’exception.

Est-ce le reflet d’une dimension spécifique aux persécutions, ou s’agit-il plutôt du résultat de cette propension à considérer plus facilement les hommes que les femmes comme des auteurs de « grande littérature » ou de « littérature sérieuse » ? Les témoignages de survivantes, surtout sous forme documentaire (récit de vie plutôt chronologique, avec ou sans l’aide d’une plume extérieure), ne manquent pourtant pas.

Entre le document autobiographique et l’œuvre de fiction, la frontière peut parfois sembler ténue. Dans le cas de Lettre à ma mère, ce sont surtout l’écriture, et plus encore la forme du texte, qui font de lui une œuvre littéraire à la portée universelle.

Lire la suite »Josef Winkler – Die Verschleppung (L’Ukrainienne)

Publié : 18/11/2022 Classé dans : 1980s, Autriche, En allemand, Lectures communes, Ukraine, URSS 8 CommentairesDirndle

Dirndle. C’est l’un des mots que j’ai appris à la lecture de Die Verschleppung, livre de Josef Winkler traduit en français sous le titre L’Ukrainienne. Il y avait d’autres mots – des mots utiles pour moi, et d’autres moins. Celui-là non seulement est récurrent, mais m’a paru tout à fait représentatif du livre.

Evidemment il suffit de taper le mot Dirndle dans un moteur de recherche (ou de transiter par le sud de l’Allemagne, en tout cas au moment de l’Oktoberfest) pour se retrouver face à une avalanche de Dirndl, de robes plus ou moins typiques, plus ou moins bavaroises. Dans Die Verschleppung, lorsque Njetotschka Wassiljewna Iljaschenko, la narratrice de la majeure partie du texte, emploie le mot Dirndle, ce n’est pas pour parler de robes, mais de filles : des filles, au sens de « fille de » comme au sens plus général de filles d’un certain âge. Parfois, elle utilise d’autres termes – Weibele, Magd, Dirn, Frauen – mais c’est bien Dirndle qui revient le plus souvent, que ce soit pour parler d’elle ou pour parler d’autres.

Die Verschleppung est en effet l’histoire d’une Dirndle, Njetotschka, telle que celle-ci – devenue une femme âgée – la raconte à Josef Winkler : une histoire qui commence, bien avant sa naissance, avec celle de ses parents (surtout de sa mère) et grands-parents, et se termine plus ou moins avec son propre mariage. C’est aussi une histoire marquée par une date, celle de mars 1943, date à laquelle elle est arrêtée, au milieu de la nuit, avec sa sœur Lydia, « à Dóbanka, un petit village de l’Ukraine, à proximité de Tcherkassy » et envoyée en Carinthie autrichienne, avec un convoi d’autres requis et requises du travail obligatoire. C’est là, près de Villach, que la trouve Josef Winkler, une quarantaine d’années plus tard. Celui-ci est alors un jeune écrivain à la recherche de calme pour terminer un manuscrit.

Giorgio et Nicola Pressburger – Histoires du Huitième District

Publié : 13/03/2021 Classé dans : 1980s, Hongrie, italien, Lectures communes 10 Commentaires

Mercredi dernier, avec L’Enfant du Danube, nous étions dans le « Faubourg des Anges » (Angyalföld), qui constitue une partie du 13e district de Budapest. Pour continuer ma série de livres hongrois ou marqués par une relation à distance avec la Hongrie, je vous propose de me suivre dans un autre quartier de Budapest qui a beaucoup changé au fil des décennies, avec cette lecture des Histoires du Huitième District, de Giorgio et Nicola Pressburger.

Le touriste qui s’apprête à visiter Budapest, capitale d’un empire disparu depuis plus d’un demi-siècle, mais encore célèbre pour la joyeuse vie qu’y menait la haute société et pour la multitude des peuples qu’il rassemblait, ne peut se retrouver que par erreur dans le Huitième District.

Elisabeth Galgóczy – La chapelle Saint-Christophe

Publié : 16/07/2019 Classé dans : 1980s, Femmes écrivains, Hongrie | Tags: Galgóczy 3 CommentairesAinsi Sophie apprit-elle qu’elle était tombée dans un environnement plus dense, plus mouvant, plus animé, plus intéressant, que ne l’était le cadre étriqué, figé, dans lequel elle vivait depuis des mois – si tant est qu’on puisse appeler cela une vie, ce glapissement résigné de petit lapin tenu en hypnose par un python. Et elle apprit que depuis la dernière crise à la présidence de la coopérative, elle était dans le village l’événement le plus sensationnel.

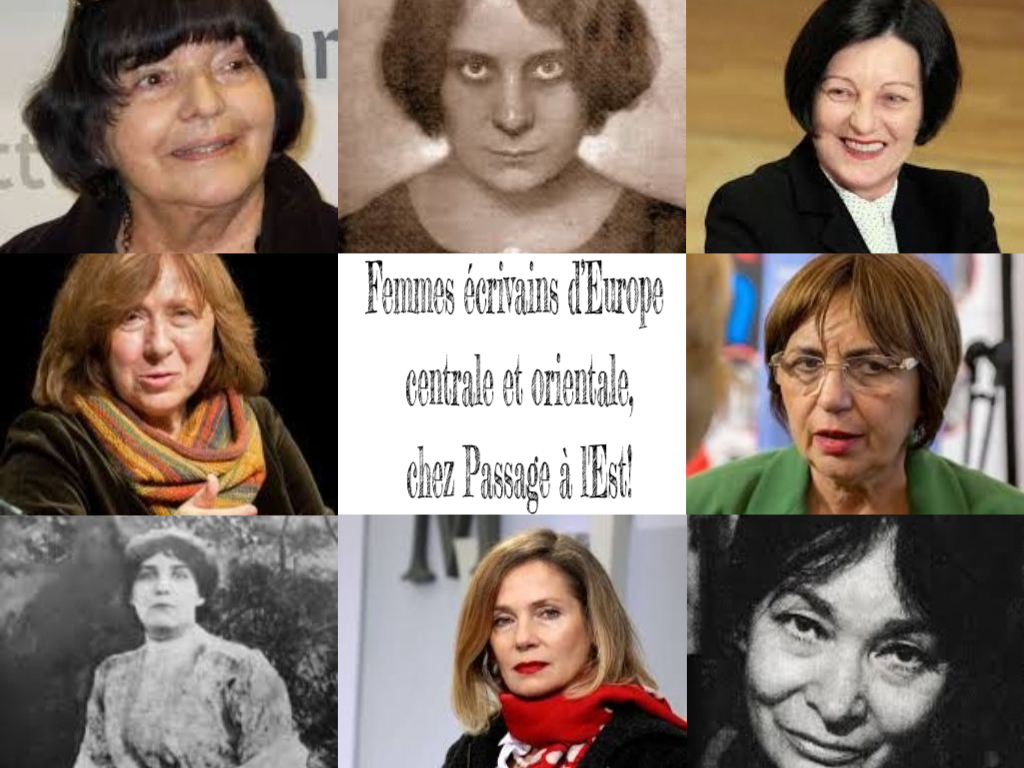

La chapelle Saint-Christophe, livre assez gentil et un peu désuet, est arrivé entre mes mains lorsque je cherchais à lire quelque chose d’Erzsébet Galgóczy pour ma série sur les femmes écrivains d’Europe centrale et orientale. Ecrivain, journaliste et pendant quelques années parlementaire, née en 1930 dans un village proche de Győr (ouest de la Hongrie) et décédée 59 ans plus tard dans le même village, Erzsébet Galgóczy semble avoir emporté un certain succès dans les années 1960 et 1970 – si en tout cas on se fie aux quelques prix littéraires prestigieux qu’elle a reçus. Mais elle ne fait plus figure d’écrivain de premier rang depuis longtemps et n’a pas, contrairement à Magda Szabó par exemple, été traduite aussi systématiquement. La chapelle Saint-Christophe fait figure d’exception puisque ce roman est paru en français en 1987 aux Editions Nagel (maison d’édition connue pour ses guides de voyage, fondée à Paris par l’expatrié hongrois Louis-Lajos Nagel, puis relocalisée à Genève après la guerre), dans une traduction d’Eva de Vingiano de Mina Martins et de Melinda Teyras. Le premier nom parlera peut-être à ceux et celles qui lisaient la littérature hongroise en français dans les années 1980 et 1990 (Le cerf-volant d’or et Anna la Douce de Dezső Kosztolányi, ou quelques-uns des textes de Milan Füst, de György Spiró et de Miklós Szentkuthy) ou à ceux qui s’intéressent à la littérature estonienne qu’elle traduit également. Lire la suite »

La chapelle Saint-Christophe, livre assez gentil et un peu désuet, est arrivé entre mes mains lorsque je cherchais à lire quelque chose d’Erzsébet Galgóczy pour ma série sur les femmes écrivains d’Europe centrale et orientale. Ecrivain, journaliste et pendant quelques années parlementaire, née en 1930 dans un village proche de Győr (ouest de la Hongrie) et décédée 59 ans plus tard dans le même village, Erzsébet Galgóczy semble avoir emporté un certain succès dans les années 1960 et 1970 – si en tout cas on se fie aux quelques prix littéraires prestigieux qu’elle a reçus. Mais elle ne fait plus figure d’écrivain de premier rang depuis longtemps et n’a pas, contrairement à Magda Szabó par exemple, été traduite aussi systématiquement. La chapelle Saint-Christophe fait figure d’exception puisque ce roman est paru en français en 1987 aux Editions Nagel (maison d’édition connue pour ses guides de voyage, fondée à Paris par l’expatrié hongrois Louis-Lajos Nagel, puis relocalisée à Genève après la guerre), dans une traduction d’Eva de Vingiano de Mina Martins et de Melinda Teyras. Le premier nom parlera peut-être à ceux et celles qui lisaient la littérature hongroise en français dans les années 1980 et 1990 (Le cerf-volant d’or et Anna la Douce de Dezső Kosztolányi, ou quelques-uns des textes de Milan Füst, de György Spiró et de Miklós Szentkuthy) ou à ceux qui s’intéressent à la littérature estonienne qu’elle traduit également. Lire la suite »

Quatre citations en guise de transition

Publié : 30/05/2019 Classé dans : 1980s, 1990s, Roumanie, Yougoslavie | Tags: Adameşteanu, Velmar-Janković Poster un commentaire Voici un avant-goût de ma prochaine chronique qui portera sur Dans le noir, de Svetlana Velmar-Janković, un très beau roman serbe, publié en 1990 et qui fait vivre, par la voix d’une femme âgée et solitaire, une partie du XXe siècle. En le lisant juste après Une matinée perdue de Gabriela Adameşteanu, j’ai été frappée par certains échos entre ces deux romans, malgré les différences de style évidentes.

Voici un avant-goût de ma prochaine chronique qui portera sur Dans le noir, de Svetlana Velmar-Janković, un très beau roman serbe, publié en 1990 et qui fait vivre, par la voix d’une femme âgée et solitaire, une partie du XXe siècle. En le lisant juste après Une matinée perdue de Gabriela Adameşteanu, j’ai été frappée par certains échos entre ces deux romans, malgré les différences de style évidentes.

***

Au-dessus d’elle, accroché au mur, un grand tableau sombre, qui montrait un vieux bonhomme en train d’éplucher une pomme. Ce tableau, combien de fois elle l’a vu, Vica !

– Pourquoi vous le gardez, cet affreux ? qu’elle disait. Moi, la nuit, il me flanquerait la frousse.

– Oh ! Vica, c’est un tableau de grande valeur, fait par un peintre d’autrefois. Je le rencontrais chaque été au bord de la mer Noire, à Balcik, et il me l’a offert quand il a vu qu’il me plaisait.

Je me trouvais devant cette même petite toile intitulée Au bain, et l’exposition rétrospective Sava Šumanović de Belgrade était ouverte depuis quelques minutes.

– Toujours amoureuse de cette toile ? me demanda-t-il. (…)

– Vous savez mieux que quiconque combien cette toile m’est chère, dis-je. Depuis l’instant ou je vous ai vu y travailler, vous vous souvenez ? Dans ce petit atelier que vous aviez rue Denfert- Rochereau : en octobre 1928, rappelez-vous…

***

– La nuit tombée, si on entendait une voiture s’arrêter dans la rue, on ne bougeait plus, on se regardait, blancs comme un linge… Cette année-là, tant que je vivrai, je ne l’oublierai pas. Qu’elles étaient longues les minutes, les secondes pendant lesquelles on attendait des pas dans l’escalier, des coups à la porte ! On n’osait même pas aller regarder à la fenêtre, voir ce que c’était, cette voiture.

Déjà on sonnait à la porte, avec impatience, comme dans le scénario que je m’étais imaginé et qui me hantait depuis quelques jours, un scénario apparemment réaliste mais que, dans ma frayeur, je rejetais en me persuadant que, truffé de détails empruntés au banal, il manquait par trop d’authenticité et de réalisme. Mais déjà l’un de ces détails, « les coups de sonnette impatients avant minuit », se réalisait, venait de se réaliser, et sans qu’il y eût là quoi que ce soit de banal.

***

Gabriela Adameşteanu, Une matinée perdue (Dimineaţă pierdută, 1984). Traduit du roumain par Alain Paruit. Gallimard, 2005.

Svetlana Velmar-Janković, Dans le noir (Lagum, 1990). Traduit du serbo-croate par Alain Cappon. Phébus, 1997.

Gabriela Adameşteanu – Une matinée perdue

Publié : 25/05/2019 Classé dans : 1980s, Femmes écrivains, Roumanie | Tags: Adameşteanu 10 CommentairesBucarest. J’y suis allée plusieurs fois dans les années 1920 et 1930. A l’époque, c’était une ville vivante, animée, encore toute jeune capitale et qui cherchait sa modernité. Les familles aristocratiques y donnaient encore des concerts privés, tandis que les jeunes dandys s’essayaient à l’aviation, quand ils ne passaient pas leur temps à arranger leurs garçonnières pour y accueillir leurs maîtresses. Tout ce beau monde fronçait probablement les sourcils en lisant, dans les journaux, les articles décrivant telle ou telle affaire de crime passionnel en province.

Puis les années ont passé, et je n’y ai pas remis les pieds jusqu’à ce que j’y refasse un tour, avec Vica. C’était dans les années 1970, par-là. J’ai trouvé la ville bien changée, et les gens aussi. Ce n’était pas juste parce qu’on était encore en train de sortir de l’hiver, ni parce que ce n’était pas tout à fait les mêmes quartiers que ceux que j’avais fréquentés avant. Non, il y avait une sorte de pesanteur, un air de petitesse et de débrouillardise un peu sournoise, que même notre rencontre avec Ivona n’avait pas réussi à dissiper. C’était comme si Bucarest s’était fourvoyée dans un tunnel de grisaille, où regarder en arrière ne servait pas à grand chose et où il n’y avait pas non plus d’avenir à contempler. Lire la suite »

Ismail Kadaré – La niche de la honte

Publié : 25/03/2018 Classé dans : 1980s, Albanie | Tags: Kadaré 10 Commentaires Il suffit de lire quelques pages de La Niche de la honte pour se rendre compte à quel point l’empire ottoman a marqué, et marque encore, l’imaginaire des Balkans. Nous voici ici, avec l’écrivain albanais Ismail Kadaré, à Istanbul, sur une petite place animée par le flux constant des passants. Abdullah, chaque jour, garde sur cette place la Niche de la honte et, dans la niche, la tête tranchée et exposée à tous les regards du vizir Bugrahan pacha, condamné pour avoir été vaincu par Ali de Télépène, le gouverneur rebelle d’Albanie.

Il suffit de lire quelques pages de La Niche de la honte pour se rendre compte à quel point l’empire ottoman a marqué, et marque encore, l’imaginaire des Balkans. Nous voici ici, avec l’écrivain albanais Ismail Kadaré, à Istanbul, sur une petite place animée par le flux constant des passants. Abdullah, chaque jour, garde sur cette place la Niche de la honte et, dans la niche, la tête tranchée et exposée à tous les regards du vizir Bugrahan pacha, condamné pour avoir été vaincu par Ali de Télépène, le gouverneur rebelle d’Albanie.

C’est avec cette tête, et tout ce qu’elle comporte de menaces, qu’est introduite l’Albanie, Arnaoutistan des ottomans et imprononçable Shqipëri des Albanais, province rebelle aux portes de « l’ingrate terre d’Europe », où les minarets rapetissent et commencent à céder la place « au signe de la croix ». Après ce chapitre d’introduction, le chapitre suivant se situe d’ailleurs en Albanie, où Hurshid pacha, par ruse plutôt que par supériorité des armes, vient d’obtenir la tête de cet Ali et donc de préserver – pour un temps – la sienne. Se succèdent ensuite des chapitres alternant entre cœur et confins de l’Empire avec toujours, comme fil conducteur, le messager impérial chargé du transport des têtes tranchées.

Ces têtes, justement, tous en sont obsédés : les soldats rêvent dans leur sommeil de les recoller ; Hurshid pacha est hanté par l’impossibilité de garder à la fois la sienne et celle d’Ali vivantes ; le messager impérial Tundj Hata, acheminant dans un sac en cuir la tête tranchée d’une nouvelle victime de la guerre, se laisser aller à une rêverie sur la représentation physique de l’Etat :

La couverture de la nuit ne suffisait pas à envelopper de l’est à l’ouest le corps de l’Etat. Ou sa tête ou ses pieds devaient demeurer découverts. La tête ou les pieds, songea-t-il, et machinalement il toucha de la main le sac de cuir. Si les régions d’Albanie sont la tête de l’Empire, les pieds doivent se situer au voisinage de l’Hindoustan, ou alors ce doit être l’inverse. Non, dit-il, l’Empire peut ressembler à n’importe quoi, mais jamais à un homme. Comme tout Etat, sa tête était au centre.

Pour les populations des terres intermédiaires, privées de toute éducation, les têtes deviennent même « une sorte de calendrier » :

Les événements commencèrent à se situer par rapport à elles : cela s’était produit à l’époque de la vieille tête, ou peu après la tête givrée. Petit à petit, elles devenaient comme des signes célestes, comme une éclipse de lune, une éclipse de soleil ; et même plus encore, car elles étaient en même temps terrestres. Il y avait des têtes qui avaient séparé deux saisons (…) ; il y avait des têtes de la seconde neige, et enfin, des têtes de vent.

A la fois trait d’union et séparatrices de l’Europe et de l’Asie, ces têtes se font aussi le symbole des tensions qui sourdent dans l’Empire ottoman et finiront par le briser. Cet empire multi-séculaire, alourdi par une bureaucratie tentaculaire (Kadaré semble presque prendre plaisir à énumérer les Quatrième Bureau du ministère de l’Intérieur, Troisième Bureau de la Cour, la Quatrième Direction, le palais des Murmures, les sept portes d’Istanbul et leur utilisation bien codifiée, ou encore les services chargés de la collecte et du classement des rêves) ne se conçoit que sur le temps long, autant celui du passé que celui l’avenir : là où le médecin chargé de l’entretien des têtes tranchées se plaint d’être obligé par l’administration de respecter des coutumes établies depuis des siècles malgré les avancées scientifiques, les méthodes pour l’éradication des cultures, langues et traditions des régions soumises sont conçues sur des centaines d’années.

Pendant un moment, les roues de la voiture grincèrent le long de la grande bâtisse rectangulaire du Grand Livre. Dans ses registres, disait-on, était inscrits, des plus menus aux plus importants, tous les biens meubles et immeubles de l’Empire. Tundj Hata, sans trop savoir pourquoi, soupira. Il avait entendu dire que dans ces registres chaque objet était numéroté, fut-ce une auberge, une plaine, un turbé, un plan d’olivier ou une mer entière.

Mais ce poids mort central se heurte aux velléités de changement des régions périphériques, particulièrement dans les Balkans d’où se fait entendre l’appel au séparatisme. C’est d’ailleurs des Balkans et, par derrière, d’Europe, qu’arrivent au lecteur des indications de la période où se passe le livre : on apprend avec Ali de Télépène la mort du « courtaud pacha de France, Napoléon Bonaparte » ou encore le passage du poète anglais Lord Byron, en route pour participer au mouvement d’indépendance de la Grèce dans les années 1820.

Passant avec aisance du général (l’histoire de la conquête de l’Albanie par l’empire ottoman) au particulier (les déboires conjugaux d’Abdullah), le roman se fait ainsi le récit du pouvoir, que ce soit celui d’un Empire aussi gigantesque que celui des Ottomans, ou celui plus individuel du rebelle Ali. Ce récit, souvent teinté d’absurde (les allées et venues du terrifiant Tundj Hata, brandissant par la fenêtre de sa carriole la tête qu’il transporte à Istanbul, afin de faire se hâter les cochers) se fait parfois cauchemardesque, comme lorsqu’il décrit la procédure du « cra-cra », élaborée pour déposséder un peuple de son identité et de sa langue à tel point qu’il en perd tout repère spatial ou temporel. D’Empire sclérosé mais tout de même exotique pour le lecteur occidental, l’Empire ottoman prend ici les traits menaçants d’une entité totalitaire et il est facile de se laisser entraîner à penser qu’il s’agit d’un commentaire sur l’Albanie d’après-guerre qu’avait connue Kadaré.

Quoi qu’il en soit, La Niche de la honte est une nouvelle belle découverte d’un auteur prolifique et à l’imagination toujours renouvelée. On y retrouve esquissés certains des thèmes qui reviendront dans d’autres de ses romans : l’armée ottomane, avec les aspirations et les peurs individuelles qui se cachent derrière ses fastes et ses trompettes (Les tambours de la pluie) ; la place des rêves dans l’appareil de contrôle élaboré par l’Empire (Le palais des rêves, pas encore chroniqué ici) ; le riche corpus de légendes et de ballades du peuple albanais (Le dossier H, pas encore chroniqué ici non plus)… On y trouve aussi, et c’est ce qui rend ce roman si attachant, une fluidité de style qui permet à Kadaré de capturer aussi bien le brouhaha incohérent d’une foule que le détail d’un mouvement, d’une pensée, d’un destin individuel.

J’ai déjà eu l’occasion de donner quelques éléments sur la vie d’Ismail Kadaré, et je vais donc plutôt me pencher aujourd’hui sur celle de son traducteur de l’albanais vers le français, Jusuf Vrioni. Je suis toujours intriguée par le travail et le parcours des traducteurs, et cela surtout comme lorsque, comme pour Vrioni et Kadaré, auteur et traducteur forment un tandem quasi inséparable. Né en 1916 à Corfu en Grèce, dans une vieille famille albanaise, Jusuf Vrioni est très tôt associé à la France : son père, plusieurs fois Premier ministre, est également ambassadeur de ce jeune royaume à Paris, et c’est là que Jusuf Vrioni passe sa scolarité. Il deviendra lui-même ambassadeur de l’Albanie auprès de l’UNESCO, de 1998 à son décès en 2001. Entre ces deux périodes, Yusuf Vrioni passe des années sombres dans l’Albanie du dictateur Enver Hoxha : revenu en 1943 dans son pays, il est arrêté en 1947 et condamné à 15 ans de prison pour espionnage au profit de la France. C’est au sortir de prison et des camps de travail qu’il se consacre à la traduction vers le français, tant les écrits de Hoxha que ceux de Kadaré, à commencer par son premier roman Le général de l’armée morte. Il reçoit en 1998 le Grand Prix de la Francophonie, pour l’ensemble de ses traductions de l’œuvre d’Ismail Kadaré. Il est également l’auteur d’une autobiographie, Mondes effacés : souvenirs d’un Européen, publié chez JC Lattes en 1998.

J’ai déjà eu l’occasion de donner quelques éléments sur la vie d’Ismail Kadaré, et je vais donc plutôt me pencher aujourd’hui sur celle de son traducteur de l’albanais vers le français, Jusuf Vrioni. Je suis toujours intriguée par le travail et le parcours des traducteurs, et cela surtout comme lorsque, comme pour Vrioni et Kadaré, auteur et traducteur forment un tandem quasi inséparable. Né en 1916 à Corfu en Grèce, dans une vieille famille albanaise, Jusuf Vrioni est très tôt associé à la France : son père, plusieurs fois Premier ministre, est également ambassadeur de ce jeune royaume à Paris, et c’est là que Jusuf Vrioni passe sa scolarité. Il deviendra lui-même ambassadeur de l’Albanie auprès de l’UNESCO, de 1998 à son décès en 2001. Entre ces deux périodes, Yusuf Vrioni passe des années sombres dans l’Albanie du dictateur Enver Hoxha : revenu en 1943 dans son pays, il est arrêté en 1947 et condamné à 15 ans de prison pour espionnage au profit de la France. C’est au sortir de prison et des camps de travail qu’il se consacre à la traduction vers le français, tant les écrits de Hoxha que ceux de Kadaré, à commencer par son premier roman Le général de l’armée morte. Il reçoit en 1998 le Grand Prix de la Francophonie, pour l’ensemble de ses traductions de l’œuvre d’Ismail Kadaré. Il est également l’auteur d’une autobiographie, Mondes effacés : souvenirs d’un Européen, publié chez JC Lattes en 1998.

Ismail Kadaré, La Niche de la honte. Traduit de l’albanais par Jusuf Vrioni, Fayard, 1984.

Avec cette chronique, je contribue à nouveau à deux excellentes initiatives : Voisins Voisines, d’À propos de livres, qui encourage ses participants à partager leurs lectures du monde ; et le Mois de l’Europe de l’Est d’Eva, Patrice et Goran, qui a déjà permis de rassembler une belle collection de lectures plus tentantes les unes que les autres sur cette partie de l’Europe.